アンゾフの事業拡大マトリクスの意味

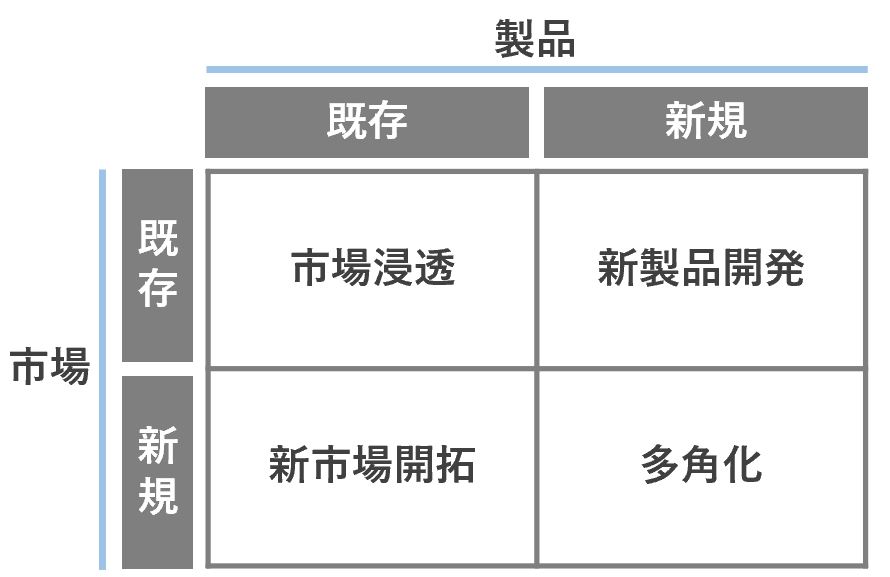

1957年、経営戦略の父と呼ばれるイゴール・アンゾフはアンゾフの事業拡大マトリクスを提唱しました。これは、事業の成長と拡大を図る際に用いるフレームワークです。縦軸に「市場」、横軸に「製品」を取り、それぞれの軸を更に「既存」と「新規」に分けて4象限のマトリクスとし、この4象限から自社に適した戦略を見極めることができます。

市場浸透

既存の市場に既存の製品を販売して市場へのさらなる浸透を進める戦略です。具体的にはマーケットシェアの拡大か製品の使用頻度の拡大を目指すことになります。例えば、江崎グリコは11月11日をポッキーの日として日本記念日協会にわざわざ承認を得て、毎年11月11日には大規模なイベントなどを行ってポッキーの販売を促進しています。これにより既存市場、既存製品でありながら、購入頻度を上げて更なる市場浸透に成功しています。

新製品開発

既存の市場に新規の製品を導入する戦略です。具体的には開拓済みの販路を利用して新製品を販売したり、既存のお客様に新製品への買い換えを促すことになります。例えば、多くの電化製品はあまりスペックが変わらなくとも毎年春と秋に新商品を発売し、買い替えを促す戦略を取っています。

新市場開拓

新規の市場に既存の製品を導入する戦略です。具体的には新たなセグメントへの拡大か地理的拡大を目指すことになります。例えば、グローバル化が分かり易い例です。先ほども出てきた江崎グリコのポッキーは世界中で販売され、既存製品でありながら新市場に導入することで売上を伸ばしています。

多角化

新規の市場に新規の製品を導入する戦略です。最もリスクの高い戦略ですが、経営理念にマッチした時や自社の他の事業とシナジー効果が期待できる際に有効です。例えば、鉄鋼大手メーカーである日本製鉄グループは化学事業にも進出しています。これは鉄鋼事業で得た副産物(タールや酸化鉄など)が化学製品の原料として使えるため、化学事業を営むことで本業の副産物を有効的に活用できるからです。

.

経営戦略の記事一覧はコチラ

スポンサードリンク

目次 1 事業戦略の意味2 事業戦略を立てる手順3 ①外部環境分析を行い業界内のKSFを特定する3.1 5F(ファイブフォース)分析4 ②内部環境分析を行ってKSFとのギャップを明らかに[…]